Wie die Mütter des Grundgesetzes vor 75 Jahren kämpften

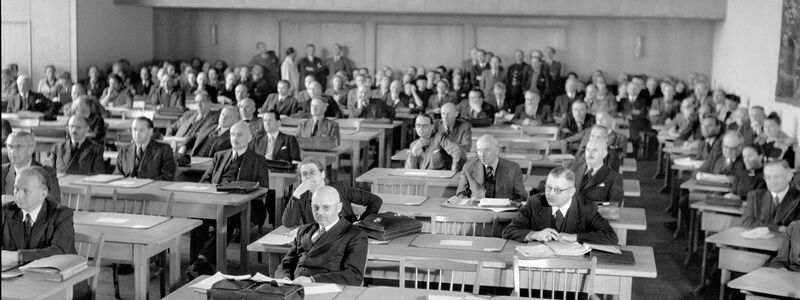

31.08.2023 - 08:28:42Die ausgestopften Tiere waren dezent verhängt oder beiseite geräumt, aber dennoch muss der Ort etwas Exotisches gehabt haben: Im Naturkundlichen Museum Koenig in Bonn fand vor 75 Jahren, am 1. September 1948, die feierliche Eröffnung des Parlamentarischen Rats statt - jenes Gremiums, das ein Grundgesetz für einen neuen westdeutschen Staat ausarbeiten sollte. Das Museum war schlicht deshalb ausgewählt worden, weil es als eines von wenigen Gebäuden im Krieg unbeschädigt geblieben war. Schauplatz der eigentlichen Beratungen war dann die 500 Meter entfernte Pädagogische Akademie. Im Nachhinein kann die innovative Architektur dieses Gebäudes im nüchternen Bauhaus-Stil geradezu als Sinnbild des Grundgesetzes gelten.

Der heute 90 Jahre alte Gerhart Baum (FDP) war zum damaligen Zeitpunkt knapp 16 und besuchte in Bayern das Gymnasium Tegernsee. «Uns war nicht präsent, dass da in Bonn etwas ganz Neues geschaffen wurde», erinnert sich der spätere Bundesinnenminister im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in seiner Wohnung in Köln. «Die Bevölkerung nahm an der Entstehung des Grundgesetzes eigentlich keinen Anteil.» Man hatte anderes zu tun, war mit dem täglichen Überleben beschäftigt.

«Dazu kam aber auch das allgemeine Umfeld, das noch gar nicht so demokratiefreundlich war», erzählt Baum. «Wir hatten Lehrer, die überhaupt noch nicht wahrgenommen hatten, dass wir jetzt in einer Demokratie lebten. Ich wollte damals in der Schule eine Feier machen in Erinnerung an die Widerstandskämpfer des 20. Juli - aber das Lehrer-Kollegium hat uns das verboten. Die waren "Vaterlandsverräter".»

Die Macht sollte verteilt werden

Die Westalliierten hatten dem Parlamentarischen Rat vorgegeben, dass er eine demokratische Verfassung mit stark föderaler Struktur erarbeiten sollte, denn als Lehre aus dem Ende der Weimarer Republik sollte die Macht möglichst breit auf Bund und Länder verteilt werden. Die Vertreter der schon existierenden Landtage wiederum hatten gegenüber den Besatzungsmächten durchgesetzt, dass der Parlamentarische Rat keine Verfassung formulieren sollte, sondern nur ein vorläufiges «Grundgesetz»: Der noch zu gründende westdeutsche Staat sollte in ihren Augen lediglich ein kurzlebiges Provisorium bis zur Wiedervereinigung mit der Ostzone sein.

Die 65 stimmberechtigten Mitglieder des Parlamentarischen Rats, die aus den Landtagen entsandt worden waren, gehörten unterschiedlichen Parteien an und waren teils Verfolgte des Naziregimes, teils Mitläufer. Wirkliche NS-Belastete gab es kaum. «Entscheidend ist, dass man sich über alle Parteigrenzen und Vorprägungen der Weimarer Zeit hinweg einigen konnte», hebt Baum hervor. «Die politischen Lager fanden zusammen.»

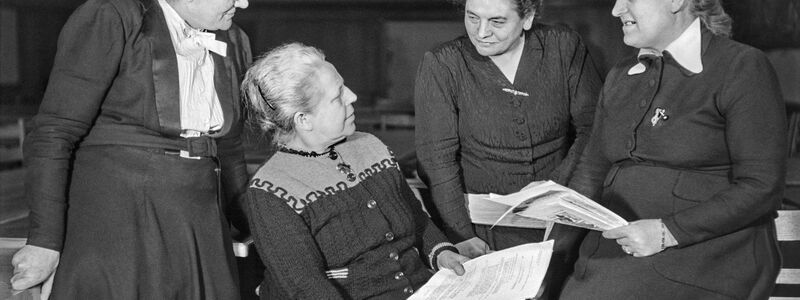

Dieser Geist spiegelt sich auch in den intimen Bildern der Düsseldorfer Fotografin Erna Wagner-Hehmke, die die Beratungen begleitete. Ihre atmosphärischen Aufnahmen - die derzeit im Haus der Geschichte in Bonn ausgestellt sind - zeigen die Ratsmitglieder oft in kleinen informellen Gruppen, rauchend und diskutierend im Gang stehend oder bei einem Kaffee unter Bäumen sitzend.

Ein Juraprofessor im Hintergrund

Wenn man einen der Beteiligten besonders herausheben wollte, dann wäre dies wohl der Juraprofessor Carlo Schmid von der SPD. Der freundliche Gelehrte wirkte aber eher im Hintergrund - Präsident des Rats wurde der machtbewusste spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU).

«Das Besondere am Grundgesetz ist, dass hier erstmals eine deutsche Verfassung auf dem Prinzip der Menschenwürde aufgebaut wurde», sagt Baum, der bis heute als Rechtsanwalt arbeitet. «Im Gegensatz zur Weimarer Verfassung bindet das Grundgesetz die gesamte Staatsgewalt an die Grundrechte.» Einige der wichtigsten Grundrechte haben zudem Ewigkeitscharakter - das heißt, ihre Einschränkung ist auch durch Parlamentsbeschluss nicht möglich. «Dass man dazu gekommen ist, dazu bedurfte es des tiefen moralischen Absturzes durch die Nazi-Barbarei.»

Im Detail wurde allerdings heftig gestritten. So mussten die nur vier weiblichen Mitglieder des Rats lange für den Satz «Männer und Frauen sind gleichberechtigt» kämpfen. Die «Väter des Grundgesetzes» wollten eine so eindeutige Formulierung ursprünglich verhindern. So erklärte Theodor Heuss (FDP), der spätere erste Bundespräsident, es reiche, wenn die Frauen die gleichen staatsbürgerlichen Rechte bekämen. In der Familie aber sollte der Mann weiterhin in allen Angelegenheiten das letzte Wort haben.

Mit wütenden Briefen überschüttet

Die vier «Mütter» des Grundgesetzes, angeführt von der resoluten SPD-Politikerin Elisabeth Selbert (1896-1986), gaben sich damit nicht zufrieden. Sie forderten, dass alle Rechtsgebiete, auch das Familienrecht, nach dem Prinzip der Gleichberechtigung reformiert werden müssten. Auf Initiative Selberts wurde der Rat geradezu mit Briefen wütender Frauen überschüttet. Selbert wandte sich sogar direkt an die Ehefrauen aller CDU-Ratsmitglieder, damit diese ebenfalls Druck machen sollten. Mit Erfolg: Der Widerstand der Männer brach zusammen.

Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz in Bonn unterzeichnet - und 1990 bei der Wiedervereinigung West- und Ostdeutschlands übernommen. «Ich war damals absolut dagegen, eine neue Verfassung auszuarbeiten», sagt Gerhart Baum. Das Grundgesetz habe sich schließlich bewährt. «Eine bessere Verfassung können wir uns nicht wünschen.»